読み返している本です。

目に留まった部分を覚書き。

---

p.56-

動物を対象とした実験について

(※いまでは、動物倫理意識が進んでいて、行われることのない実験だと思われます)

「逃避不能ショックと学習性無力感」

話は変わりますが、

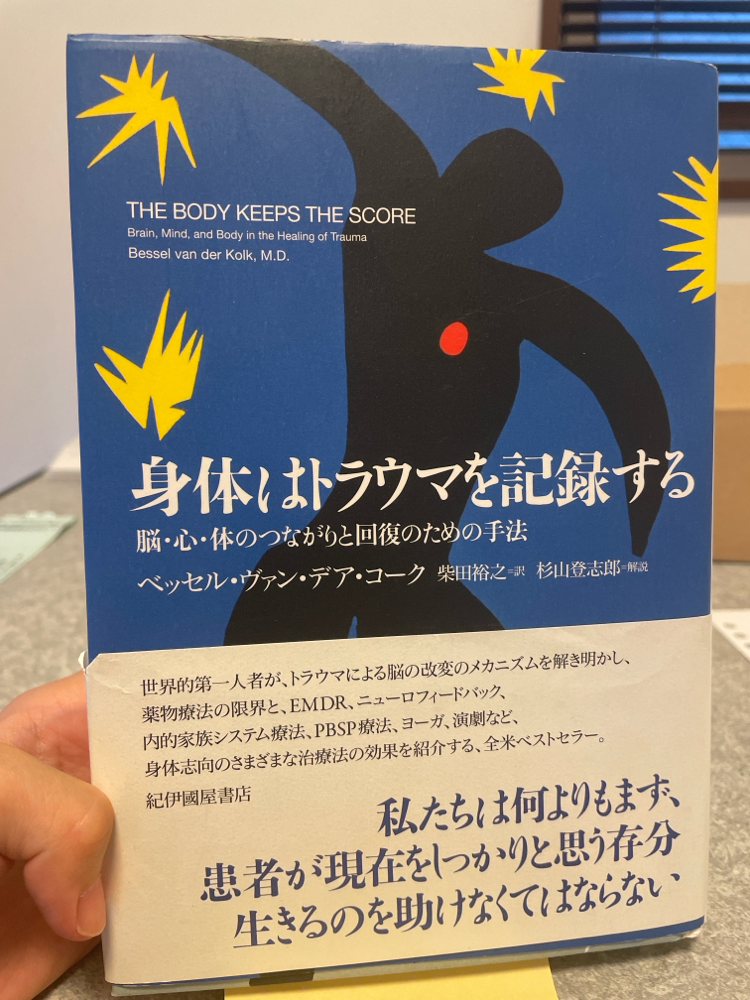

表紙の絵はマティスの『ジャズ』シリーズの絵で、わたしの好きな絵シリーズの1つです。

以下、HOMUさんHPより

「版画集『ジャズ』は、マティスによる切り紙絵に基づいた挿絵本です。

この「ジャズ」シリーズはマティスの晩年における芸術的革新の結晶であり、色彩と形が織り成すダイナミックな世界を象徴しています。」

「1947年に発表されたこのシリーズは、マティスの独創的な切り紙絵の技法を用いて制作され、サーカス、神話、タヒチ旅行の思い出など多様なテーマが色鮮やかな作品に反映されています。

マティスはこのシリーズを通じて、従来の絵画表現から離れ、色紙とハサミによる新たな表現方法を開拓しました。」

「タイトルは「ジャズ」となっていますが直接的に音楽の「ジャズ」をモチーフとして制作されたのではないそうです。

色と動きを自由で即興的に組み合わせて生み出された作品は、まるでジャズ音楽のようであり、カラフルで自由なモチーフのぶつかりあいが、ジャズ特有のリズムとなっていることから、そのタイトルがつけられました。」

(以上引用)

リンク先には、さらに詳しい絵の紹介が載っていて、読んでいて勉強になります。✍️

----

半年ほどまえ、アーティゾン美術館で、このマティスの『ジャズ・シリーズ』が展示されていたように思います。(観に行きました)。

全部で20作品あったのですが、まさに、色と動きの自由な組み合わせで、観ていてワクワクする気持ちになるような、のびのびしたエネルギーのある絵と感じました。

タイトルを見ず、どんな場面を描いた絵だろう?と想像するのも楽しかったです。

皆さんもぜひ、機会があれば観てみてください。